更新日:2025年7月15日

ここから本文です。

よくある質問

1. 地区計画の制限について

地区計画による地区整備計画(制限)の内容の一部は、「千代田区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(以下、建築条例)」により条例化されています。

この条例は、建築基準法第68条の2により、建築基準法の関係規定となります。そのため、制限の内容を遵守しなければ、確認済証等が交付されません。

2. 道路境界線からの壁面の位置の制限・工作物の設置の制限について

千代田区内の地区計画には、都市計画法第12条の5第7項に基づき、整った街並み、良好でゆとりある道路空間を形成するため道路の境界からの壁面の位置の制限をかけている区域(以下、「壁面後退区域」)が存在します。

この壁面後退区域には道路と一体的な空間を確保するため併せて工作物の設置の制限をかけ、歩道状空地として整備することとしており、以下の制限があります。

- 当該制限については建築物の部分にも制限を適用することとしているため、庇、ベランダ、ダクト、緩降機、連結送水管、設備機器、建具(開閉の軌跡も含む)等についても適用されます。

- ごみ置き場、駐車場、駐輪場、自動販売機、緑化施設、からぼり(ドライエリア)等についても歩行者等の通行の妨げとなる工作物として制限が適用されます。(緑化施設については、地区計画によって設置が可能な場合があります。)

- 壁面後退区域は段差等がなく、歩行者が支障なく歩ける仕様とする必要があります。

(注意) 一部、隣地の境界から壁面の位置の制限をかけている地区計画があります。

(注意) 工作物に関する制限は地区計画ごとに扱いが異なります。 詳細は各地区計画の計画書で内容を確認ください。

3. 容積率の最高限度 算定について(建築基準法上の特定道路の扱いについて)

容積率の最高限度を算定する際、道路の幅員の数値を基にしていますが、その際の道路の幅員は、建築基準法第52条第9項、同法施行令第135条の18(特定道路による前面道路幅員の加算)により算出された数値を使用することができます。

4. 方針のみの区域について(制限がない区域について)

地区計画には、地区計画の区域内であっても、地区整備計画が定められておらず(制限がなく)、方針のみが決まっている区域があり、以下の地区計画内に存在します。

西神田三丁目北部地区、神田駿河台一丁目西部地区、秋葉原駅付近地区、富士見二丁目北部地区、平河町二丁目東部地区、飯田橋駅西口地区、内神田南部地区、内幸町一丁目地区、外神田一丁目南部。

この地区整備計画が定められていない区域内の建築等の行為は、「地区計画の区域内における行為の届出書」の提出対象外となります。

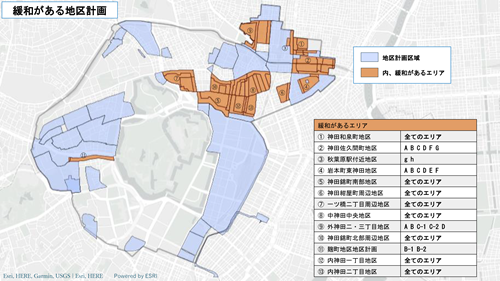

5. 地区計画による緩和について

道路斜線制限の緩和(適用除外)

接する道路に壁面の位置の制限が定められ、かつ、地区計画内の方針等に道路斜線の緩和が記載されているエリア内の敷地には、当該壁面の位置の制限がかかっている道路に対する道路斜線制限(建築基準法第56条第1項1号)の緩和が適用できます。

緩和には建築基準法第68条の5の5に基づく認定申請が必要となります。

容積率の緩和

接する道路のすべてに壁面の位置の制限が定められ、地区計画本文に容積率の緩和に関する記述があるエリア内の敷地には、記載内容に応じた容積率の緩和が適用できます。

容積率の緩和条件、緩和する容積率は地区計画ごとに異なりますので、各地区計画の計画書を確認ください。

緩和には建築基準法第68条の5の5に基づく認定申請が必要となります。(前面道路幅員によって算出される基準容積率を超える場合のみ)

(注意) 緩和部分の用途は住宅等の用途に限られます。

緩和の手続き

緩和には建築基準法第68条の5の5に基づく認定申請が必要となります。

認定申請の届け出先は東京都 都市整備局 建築指導課(延べ面積1万平方メートル超)または、千代田区 環境まちづくり部 建築指導課(延べ面積1万平方メートル以下)となります。

(注意) 道路斜線制限の緩和と容積率の緩和に関する認定申請は同時に行うことができます。

【緩和がある地区計画(令和7年7月7日現在)】

この画の下地となっている地図はESRI社の提供による

6. 計画敷地が地区計画の区域の内外、2以上の区分にわたる場合の考えについて

計画敷地が地区計画区域の内外や、地区計画区域内の2つ以上の区分(A地区、B地区等)にわたる場合の制限の考え方は建築条例に基づきます。各制限の扱いは以下のとおりとなります。

|

項目 |

過半が属する敷地のルールを適用 |

按分 |

属する敷地ごとにルールを適用 |

根拠条文 |

|---|---|---|---|---|

|

壁面の位置の制限 |

|

適用 (注意) 計画書・計画図による |

建築条例第10条 |

|

|

高さの最高限度 |

適用 |

建築条例第11条 |

||

|

用途規制 |

適用 (注意) 過半が地区計画区域外なら適用しない |

建築条例第15条1項 |

||

|

敷地面積の最低限度 |

適用 (注意) 過半が地区計画区域外なら適用しない |

建築条例第15条1項 |

||

|

建築面積の最低限度 |

適用 (注意) 過半が地区計画区域外なら適用しない |

建築条例第15条1項 |

||

|

容積率の最高限度 |

適用 (注釈1) |

建築条例第15条3項 |

||

|

容積率の最低限度 |

適用 |

建築条例第15条3項 |

||

|

建蔽率の最高限度 |

適用 |

建築条例第15条3項 |

||

|

緑化率の最低限度 |

適用 (注釈2) |

建築条例第15条4項 |

(注釈1) 地区計画による住宅用途の容積率緩和を使用する場合、緩和がある敷地のみを対象として加算できる容積率を加え、その後に全体敷地で按分する。

(注釈2) 規制がある敷地部分のみを対象とし、対象敷地面積で計算し、かつ対象敷地内で緑化基準を満たす必要がある。

|

項目 |

過半が属する敷地のルールを適用 |

按分 |

属する敷地ごとにルールを適用 |

根拠条文 |

|---|---|---|---|---|

|

壁面の位置の制限 |

適用 (注意) 計画書・計画図による |

建築条例第10条 |

||

|

高さの最高限度 |

適用 |

建築条例第11条 |

||

|

用途規制 |

適用 |

建築条例第15条2項 |

||

|

敷地面積の最低限度 |

適用 |

建築条例第15条2項 |

||

|

建築面積の最低限度 |

適用 |

建築条例第15条2項 |

||

|

容積率の最高限度 |

適用 (注釈1) |

建築条例第15条3項 |

||

|

容積率の最低限度 |

適用 |

建築条例第15条3項 |

||

|

建蔽率の最高限度 |

適用 |

建築条例第15条3項 |

||

|

緑化の最低限度 |

適用 (注釈2) |

建築条例第15条5項 |

(注釈1) 地区計画による住宅用途の容積率緩和を使用する場合、区分ごとに定められた緩和により加算できる容積率をそれぞれ足した後、全体敷地で按分する。

(注釈2) 対象規模については敷地面積全体で判断し、緑化率が定められていない地区の緑化率の最低限度は0パーセントとして算出する。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境まちづくり部景観・都市計画課都市計画係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-3610

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:toshikeikaku@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

(PDF:250KB)

(PDF:250KB)