更新日:2025年8月1日

ここから本文です。

HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン

| 種類 | 標準的な接種スケジュール | 左記の方法で接種できない場合 |

|---|---|---|

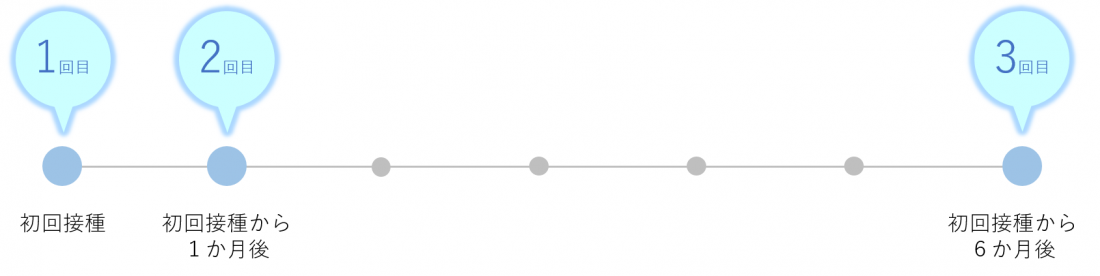

| サーバリックス(2価) |

2回目:1回目の接種から1か月の間隔をおく 3回目:1回目の接種から6か月の間隔をおく

|

2回目:1回目の接種から1か月以上の間隔をおく 3回目:1回目の接種から5か月以上かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおく |

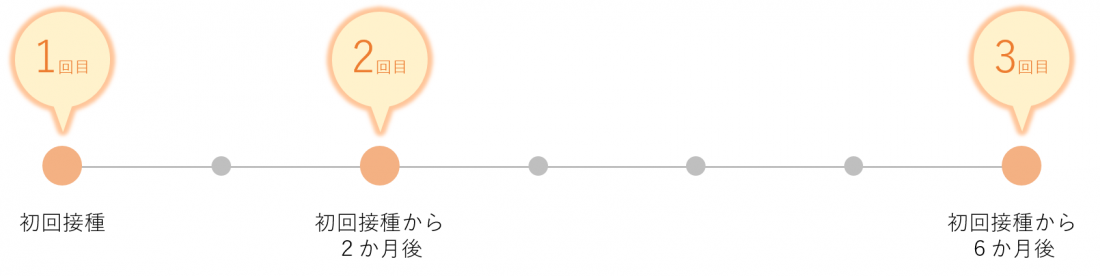

| ガーダシル(4価) |

2回目:1回目の接種から2か月の間隔をおく 3回目:1回目の接種から6か月の間隔をおく

|

2回目:1回目の接種から1か月以上の間隔をおく 3回目:2回目の接種から3か月以上の間隔をおく |

| シルガード9(9価) |

1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合 2回目:1回目の接種から6か月の間隔をおく

|

2回目:1回目の接種から5か月以上の間隔をおく。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になる。 |

|

シルガード9(9価) |

2回目:1回目の接種から2か月の間隔をおく 3回目:1回目の接種から6か月の間隔をおく

|

2回目:1回目の接種から1か月以上の間隔をおく 3回目:2回目の接種から3か月以上の間隔をおく |

(注意) どのワクチン種も、1年以内に接種を終えることが望ましい。

厚生労働省のホームページで、HPVワクチンに関するQ&A(外部サイトへリンク)を掲載しています。ご参照ください。

HPVワクチンの効果

HPVワクチンは、子宮頸がんを起こしやすいタイプであるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにから、子宮頸がんの原因の50~70パーセントを防ぎます。

国内で承認されているHPVワクチンには2価、4価、9価の3種類があります。2価HPVワクチン(サーバリックス)はHPV16型と18型に対するワクチンです。4価HPVワクチン(ガーダシル)は16型と18型に加え、良性の尖圭コンジローマの原因となる6型と11型の4つの型に対するワクチンです。9価HPVワクチン(シルガード9)は、さらに5つの型(31/33/45/52/58型)が予防対象になります。

|

種類 |

予防する型 |

|---|---|

|

サーバリックス(2価) |

70%の子宮頸がん(16、18型)などのヒトパピローマウイルス感染症 |

|

ガーダシル(4価) |

70%の子宮頸がん・肛門がん(16、18型)、尖圭コンジローマ(6、11型)などのヒトパピローマウイルス感染症 |

|

シルガード9(9価) |

90%の子宮頸がん(16、18、31、33、45、52、58型)、尖圭コンジローマ(6、11型)などのヒトパピローマウイルス感染症 |

HPVワクチン接種により自然感染で獲得する数倍量の抗体を、少なくとも12年維持することが海外の臨床試験により明らかになっています。

また、HPVは一度でも性的接触の経験があれば誰でも感染する可能性があることから、HPVワクチンを接種する場合は、性交渉開始前に接種することが推奨されています。

なお、子宮頸がんは検診で比較的早期に発見できるがんであるため、子宮頸がん予防には、ワクチン接種の有無に関わらず20歳になったら2年に1度、定期的に検診を受けることが大切です。

リスク

一方で、HPVワクチン接種後には、多くの方に接種部位の痛みや腫れなどが起こることがあります。痛み等の頻度が高いワクチンであり、接種の痛みや緊張のために、血管迷走神経反射が出現し、失神することもあります。接種後は少なくとも30分間は背もたれのある椅子に座っていただき、座位で様子をみてください。前に倒れる場合がありますので、注意して様子を観察してください。

|

ワクチンの種類 |

サーバリックス(2価) |

ガーダシル(4価) |

シルガード9(9価) |

|---|---|---|---|

|

発症頻度 10%以上 |

注射部位の疼痛・発赤・腫脹、かゆみ、胃腸症状、筋痛、関節痛、頭痛、疲労 |

注射部位の疼痛・紅斑・腫脹 |

接種部位の疼痛・腫脹・紅斑 |

|

発症頻度 1~10%未満 |

発疹、じんましん、注射部位のしこり、めまい、発熱、上気道感染 |

頭痛、注射部位のかゆみ、発熱 |

発熱、かゆみ、出血、熱感、腫瘤、知覚消失、頭痛、感覚鈍麻、吐き気 |

|

発症頻度 0.1~1%未満 |

注射部位の感覚鈍麻、全身脱力、知覚異常 |

めまい、感覚鈍麻、傾眠、下痢、腹痛、吐き気、四肢痛、筋骨格硬直、四肢不快感、注射部位の硬結・出血・不快感・内出血・変色・知覚低下・熱感・倦怠感 |

四肢痛、腹痛、下痢 |

|

発症頻度 不明 |

失神、血管迷走神経発作、四肢痛、ぶどう膜炎、角膜炎、リンパ節症 |

蜂巣炎、リンパ節症、失神、嘔吐、関節痛、筋肉痛、注射部位の血腫、無力症、悪寒、疲労 |

無力感、悪寒、疲労、倦怠感、内出血、血腫、硬結、失神、めまい、関節痛、筋肉痛、嘔吐、リンパ節症、蜂巣炎、口腔咽頭痛 |

|

重大な副反応 |

アナフィラキシー反応などの過敏症反応、ギラン・バレー症候群、急性散在性脳脊髄炎 |

アナフィラキシー反応などの過敏症反応、ギラン・バレー症候群、血小板減少性紫斑証、急性散在性脳脊髄炎 |

アナフィラキシー反応などの過敏症反応、ギラン・バレー症候群、血小板減少性紫斑証、急性散在性脳脊髄炎 |

(出典:各ワクチン添付文書)

各ワクチンの詳細は添付文書をご覧ください。

HPVワクチンに関する相談先

接種後に健康に異常があるとき

まずは接種を受けた医師・かかりつけ医師にご相談ください。

各都道府県において協力医療機関(外部サイトへリンク)も選定されています。協力医療機関の受診については、接種を受けた医師・かかりつけ医師にご相談ください。

不安や疑問があるとき、困ったことがあるとき

お住まいの都道府県に設置された相談窓口(外部サイトへリンク)があります。

HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他の感染症全般について相談したいとき

厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。

健康被害救済制度

予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。

万が一、定期予防接種による健康被害が発生した場合には、救済給付を行うための制度があります。詳しくは「予防接種後健康被害救済制度について(PDF:564KB)」のリーフレットをご覧ください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

千代田保健所健康推進課感染症対策係(予診票専用ダイヤル)

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14

電話番号:03-6256-9005

メールアドレス:kenkousuishin@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください